Metallische Biomaterialien

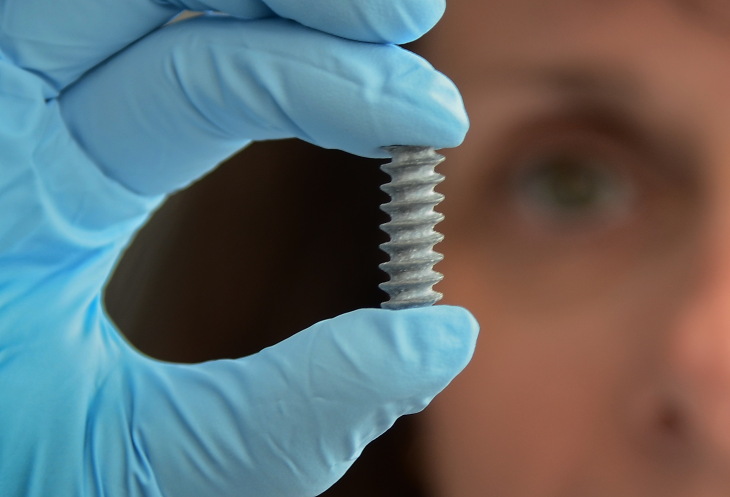

Neuartige Knochenschrauben aus Magnesium sollen sich im Körper auflösen, nachdem der Bruch verheilt ist

Stent und Schraube werden aus dem abbaubaren

Biomaterial Magnesium entwickelt. Foto: Carsten Neff

Knochenbrüche heilen nicht immer so, wie man es sich wünscht. Dann müssen die Ärzte nachhelfen: Sie fixieren den lädierten Knochen mit Schrauben, Nägeln oder Platten, damit er richtig zusammenwachsen kann. Bislang bestehen diese Implantate aus Edelstahl oder Titan. Doch ist der Knochen verheilt, können sie stören, etwa als potenzieller Infektionsherd. Deshalb werden die Implantate manchmal wieder entfernt. Für den Patienten bedeutet das eine zusätzliche Operation – inklusive Krankenhausaufenthalt, potenziellen Schmerzen und Arbeitsausfall.

Aus diesem Grund arbeiten Forscher am Institut für Metallische Biomaterialienin Geesthacht an Implantaten, die sich von selbst im Körper auflösen, sobald die Knochen wieder zusammengewachsen sind. Das erspart den Patienten einen neuerlichen belastenden Eingriff. Und sollte derselbe Knochen zu einem späteren Zeitpunkt ein zweites Mal brechen, könnten ihn Ärzte ganz normal behandeln – die Stelle hat sich in der Zwischenzeit komplett regeneriert.

Überblick:

Implantate

Ein vielversprechender Kandidat für sich auflösende Implantate ist das Leichtmetall Magnesium. Zum einen ist es fest genug, um als Schraube einen beschädigten Knochen zu fixieren. Zum anderen wird es durch Körperflüssigkeiten und das Immunsystem im Laufe der Zeit zersetzt und löst sich allmählich auf. Für den Körper ist Magnesium kein Fremdstoff : Jeder Mensch hat natürlicherweise rund 25 Gramm davon in sich, den Großteil davon als wichtigen Mineralstoff in den Knochen. Gleichzeitig besitzt der Organismus die Fähigkeit, ein Zuviel an Magnesium effizient abzubauen. Und: Bereits seit vielen Jahren ist das Leichtmetall als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen – wie man in jedem Drogeriemarkt sehen kann.

Die (Bei-) Mischung macht's

Im Labor lassen sich Testreihen mit Magnesium durchführen. Foto: Hereon/Christian Schmid

Seit 2013 bietet die Medizinische Hochschule Hannover eine Methode zur Behandlung des Hammer- oder Ballenzehs (Hallux valgus) an, einer oft schmerzhaften Verformung eines Zehenknochens. Bei dem Eingriff wird der Knochen neu geformt und mit einer Magnesiumschraube in seiner Position fixiert. Allerdings eignen sich diese Schrauben nur für leichte bis mittelschwere Verformungen und scheinen sich relativ langsam abzubauen. Wünschenswert wären Systeme, die auch für schwerwiegendere Knochenerkrankungen einsetzbar sind und sich nach der Heilung schnell auflösen.

Um solch stabile, aber abbaubare Implantate zu entwickeln, hat das Helmholtz-Zentrum Hereon eine umfassende Prozess- und Prüfkette aufgebaut. Reines Magnesium eignet sich kaum für die Implantate. Deshalb mischen ihm die Forscher andere Stoffe bei, wie geringe Anteile der Elemente Gadolinium oder Yttrium. Durch diese Legierungszusätze lassen sich die Materialeigenschaften gezielt einstellen: Wie stabil ist das Implantat, und wie lange dauert es, bis es sich im Körper zersetzt hat? Andere Beimengungen könnten einen Effekt auf den Organismus haben: Silber wirkt antibakteriell, Kalzium unterstützt den Knochenaufbau.

Magnesium im Dauertest

Das Material wird im Labor zahlreichen Prüfreihen unterzogen. Foto: Hereon/Christian Schmid

Um die Werkstücke herzustellen, werden die Prototypen aus Magnesiumstangen oder -blechen herausgefräst. Alternativ dazu vermengen die Experten feine Pulverteilchen mit einem Kunststoff zu einer Art Knetmasse, die sie dann in eine Form spritzen und anschließend in Spezialöfen „sintern“. Dabei backen die Pulverteilchen fest zusammen und bilden das gewünschte Bauteil, etwa eine Schraube. Mit diesen neuen, pulvermetallurgischen Verfahren lassen sich die Prototypen ressourcenschonend produzieren – es gibt kaum Produktionsabfall.

Ist das Bauteil fertig, werden die Eigenschaften der Legierungen auf Herz und Nieren gecheckt. Prüfmaschinen belasten die Prototypen und messen Größen wie Härte und Festigkeit. Eigens entwickelte Spezialverfahren stellen fest, wie sich das Material in Umgebungen ähnlich denen zersetzt, wie sie im Körper herrschen – in Nährlösungen mit Salzen, Vitaminen und Proteinen und bei Temperaturen von 37 Grad Celsius.

Materialsysteme, die sich in den Versuchsreihen bewähren, werden weiter erforscht. Es folgen ausgiebige Tests mit lebenden Zellkulturen. Hierbei erkunden die Experten, wie wohl sich die Zellen im Kontakt mit der Legierung fühlen, wie gut sie gedeihen und inwieweit das sich zersetzende Magnesium den Stoffwechsel verändert. Die überraschende Erkenntnis: Während die Zellen in den Einzeltests relativ sensibel auf hohe Magnesiumkonzentrationen reagieren, sind sie in Gemeinschaft deutlich unempfindlicher. Die Zellen scheinen sich untereinander abzustimmen und eine gemeinsame Reaktion auf das Material zu entwickeln.

Dichtes Medizinernetzwerk

Eine Knochenschraube aus Magnesium. Foto: Hereon/Thomas Ebel

Einige wenige Legierungen, die in den Augen der Forscher am interessantesten sind, werden schließlich auch im Tiermodell studiert, in Versuchen mit Ratten und Mäusen. Um möglichst viele Daten aus möglichst wenigen Tierversuchen zu gewinnen, setzten die Wissenschaftler eine Vielzahl an modernen Analyseverfahren ein – von

Computertomografen und MRT-Scannern bis hin zur detaillierten Untersuchung von Gewebeschnitten und Knochenproben. Dazu arbeiten sie eng zusammen mit verschiedenen Universitätskrankenhäusern – etwa im Rahmen des „Molecular Imaging North Competence Center“ (MOIN CC) in Kiel oder des virtuellen Instituts „MetBio-

Mat“, an dem die Unikliniken Hamburg, Hannover und Graz beteiligt sind.

Die bisherigen Resultate sind vielversprechend. Doch bevor sie die neuen Materialien zum Einsatz bringen, müssen die Wissenschaftler die hochkomplexen Prozesse und Mechanismen fundiert verstehen: Wie im Detail reagiert das Immunsystem auf bestimmte Legierungen? Inwieweit kann das freigesetzte Magnesium die Knochenbildung sogar fördern? Je genauer sich diese Fragen beantworten lassen, umso besser die Chance, das Idealziel zu erreichen: Implantate, die sich zügig auflösen – aber erst, wenn der Knochen komplett geheilt ist.