Metallische Biomaterialien Forschungsverbünde

Das Institut für Metallische Biomaterialien ist an diversen Forschungsverbünden beteiligt. Die Bandbreite reicht dabei von der federführenden Leitung großer EU MSCA Projekte, eines Virtuellen Institutes und anderer Forschungsvorhaben der Helmholtz Gemeinschaft über Kooperationen im Rahmen von BMBF- und DFG-geförderten Projekten bis hin zu dem Graduiertenkolleg M4B - Materials for brain.

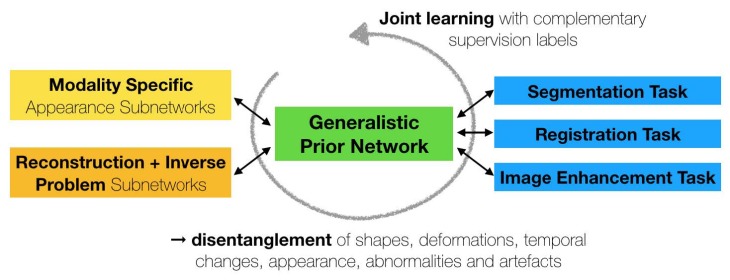

BMBF computational life science - MDLMA (2020 - 2023)

MDLMA-Netzwerkmodell

MDLMA - Multi-task Deep Learning for Large-scale Multimodal Biomedical Image Analysis (Multitasking Deep Learning für die multimodale biomedizinische Bildanalyse in großem Maßstab)

Um die stetig wachsende Anzahl biomedizinischer Daten aus verschiedensten Quellen bzw. Bildgebungsmodalitäten, wie z.B. der Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT), Kleinwinkelröntgenstreuung (SAXS) oder Histologie, effizient verarbeiten und analysieren zu können, werden in dem Projekt generische “Deep Learning“ (DL) Methoden entwickelt.

Die in dem Projekt entwickelten Methoden und Softwarewerkzeuge werden eingesetzt für die Untersuchung und Entwicklung biologisch abbaubarer Implantatmaterialien auf Magnesiumbasis.

In dem Projekt arbeiten unter der Leitung von Prof. R. Willumeit-Römer das Hereon, zwei Institute der Universität zu Lübeck, das DESY und die Syntellix AG zusammen.

HGF Incubator - Uncertainty Quantification (2019 - 2023)

Uncertainty Quantification - From Data to Reliable Knowledge (Quantifizierung der Unsicherheit - Von Daten zu verlässlichem Wissen)

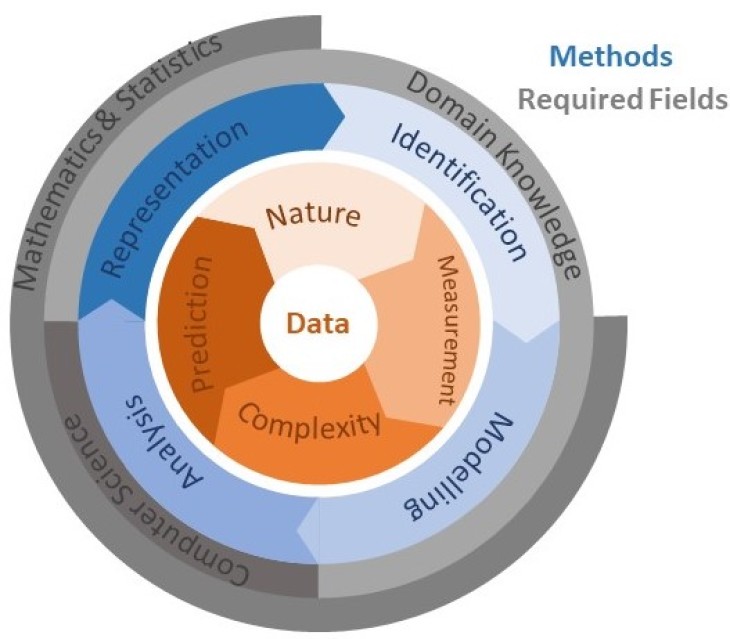

Die Wissenschaft ist in eine Ära eingetreten, in der eine Lawine von Daten verfügbar wird, und Helmholtz-Forscher sind führend auf dem Gebiet der Experimental- und Simulationswissenschaften, die zu dieser Entwicklung beitragen. Eine der größten Herausforderungen besteht heutzutage darin, solche Daten zur Lösung der wichtigsten Fragen der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft zu verwenden.

Sowohl Daten als auch Methoden unterliegen Unsicherheiten, die in realen Anwendungen häufig als unvermeidbare Belastung angesehen werden. Mit geeigneten Analysemethoden kann Unsicherheit jedoch zu einer wertvollen Informationsquelle werden.

In dem Projekt arbeiten insgesamt sieben Helmholtz-Zentren zusammen daran, einen gemeinsamen Rahmen für den Wissenstransfer im Bereich der Unsicherheitsquantifizierung (UQ) bereitzustellen. Wir bringen angewandte Forscher mit denen aus Mathematik, Statistik und Informatik zusammen. Darüber hinaus bauen wir Kooperationen zwischen Forschungszentren und Anwendungsgebieten auf, um das dezentrale Know-how der Helmholtz-Gemeinschaft voll auszuschöpfen.

Die Aufgabe unserer Gruppe am Hereon ist es, die Computermodellierung der Magnesiumlegierungskorrosion mit den vielen verfügbaren Daten zu verknüpfen, um die Vorhersagekraft des Modells auf der Grundlage der Menge und Qualität der Daten zu quantifizieren, die als Eingabe und Validierung verwendet werden.

Graduiertenkolleg M4B - Materials for brain (2017 - 2023)

Materials for Brain: Dünnschichtbasierte Funktionsmaterialien für die minimal-invasive Therapie von Erkrankungen des Gehirns.

Kooperation der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und des Helmholtz-Zentrum Hereon (Hereon).

Im Rahmen des Graduiertenkollegs werden minimal-invasive, auf neuartigen Dünnschicht-Materialverbunden beruhende Behandlungsstrategien für Erkrankungen des Gehirns erforscht und zwar in einer Komplexität und Funktionalität, die über bisherige Ansätze deutlich hinausgeht. Die Realisierung solcher Behandlungsstrategien in der klinischen Medizin wäre ein Meilenstein in der Therapie dieser Erkrankungen. Die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung solch zukunftsweisender Neuroimplantate stellt besondere, komplexe Anforderung an die verwendeten Materialien und erfordert daher eine sehr enge Vernetzung von Materialwissenschaft und Medizin (insbesondere den Neurowissenschaften), sowie neue Lösungsansätze und kreative Aufgeschlossenheit für den Blickwinkel des jeweils anderen Faches.

EU MSCA ETN - MgSafe (2018 - 2022)

Promoting patient safety by a novel combination of imaging technologies for biodegradable magnesium implants - Förderung der Patientensicherheit durch eine neuartige Kombination von Bildgebungstechnologien für biologisch abbaubare Magnesiumimplantate

Im Rahmen des von Prof. Willumeit-Römer koordinierten European Training Network erforschen 15 Nachwuchswissenschaftler (ESRs) bioabbaubare Magnesium-Implantate für die Medizin.

Das Projekt vereint acht Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie vier Technologie-Firmen aus acht europäischen Ländern. Es wird mit rund vier Millionen Euro durch die Europäische Union (EU) gefördert.

In ihren Forschungsarbeiten werden die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedenen Bildgebungsverfahren nutzen, um das Verhalten von Magnesiumimplantaten zu untersuchen, während sich diese bioverträglich abbauen. Die Bilddaten werden mit molekularbiologischen / biochemischen Analysen kombiniert, wodurch die Informationen über physiologische Veränderungen vertieft und ergänzt werden. Alle so gewonnenen biologischen und chemischen Daten werden durch computergestützte 3D-Methoden, Simulationen und mashine learning Ansätze zusammengeführt.

Die Koordinatorin des Projektes, Prof. Dr. Regine Willumeit-Römer, Institutsleiterin im Helmholtz-Zentrum Hereon, Institut für Metallische Biomaterialien, erklärt: „Die biomedizinische Bildgebung bildet eine tragende Säule für Diagnostik und Therapieüberwachung neuer Implantatmaterialien. Für die neue Klasse der biologisch abbaubaren Magnesium-basierten Implantate muss diese noch verbessert werden. Im Projekt MgSafe werden wir neue Techniken etablieren und 15 Doktoranden fachübergreifend sowohl in der Bildgebungs- als auch in der Implantat-Technologie ausbilden.“

Dieses Projekt wurde aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie Finanzhilfevereinbarung Nr. 811226 finanziert.

Wie MgSafe die Patientensicherheit verbessern wird, und was es mit dem Projekt auf sich hat:

MgSafe: Röntgenblick in 360°

15 Doktoranden treiben die Sicherheit abbaubarer Magnesiumimplantate noch weiter voran - im Rahmen des EU-Projekts MgSafe

DFG - OAMag Therapie (2018 - 2021)

Knorpelregenaration durch Einbringen osteoproliferativer Mg-Beads in die subchondrale Knochenplatte zur Behandlung von degenerativen Knorpelläsionen

Das Projekt vereint die Arbeitsgruppe Biodegradable und bioaktive orthopädische Implantate der Medizinischen Hochschule Hannover und das Institut für Werkstoffforschung, Division Metallische Biomaterialien des Helmhotz-Zentrum Geesthacht. Es wird für 36 Monate mit rund 100.000 Euro durch die Deutsche Forschungsgemeinschft (DFG) gefördert.

Ziel der Studie ist, mittels subchondral eingebrachter osteoproliferativer Mg-Beads die arthrotisch veränderte subchondrale Knochenplatte zu stärken und so die fehlende mechanische Stabilität unter den Knorpeldefekten zu regenerieren, was den Degenerationsprozess stoppen und die Ausbildung eines Faserknorpelersatzes unterstützen soll. Damit könnten Knorpeldefekte zwar wahrscheinlich nicht komplett wiederhergestellt werden, möglicherweise aber eine Reparation des Knorpelgewebes induziert und so eine Schmerzfreiheit der Patienten erreicht werden. Damit verbunden könnte im besten Fall auf die notwendigen aufwendigen Verfahren der Knorpeltransplantation bis hin zum Gelenkersatz durch eine Endoprothese verzichtet oder zumindest der Gelenkersatz auf einen deutlich späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Helmholtz-RSF Joint Research Group (2018-2021)

Materials based on magnesium alloys for bioresorbable implants with anti-tumour activity

Eine russisch-deutsche Forschungskooperation auf dem Gebiet der resorbierbaren metallischen Implantate mit Anti-Tumor-Wirkung. Unsere russischen Partnerorganisationen sind die National University of Science and Technology MISIS, NUST MISIS und das N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center.

Das auf bioresorbierbaren Implantaten basierende Projekt adressierte ein anspruchsvolles Problem der modernen Onkologie: die Anwendung lokaler Chemotherapie zielt auf eine effiziente Konzentration von Antitumorwirkstoffen in den intra- oder peritumouralen Regionen ab. Der gewählte Ansatz, bei dem zum ersten Mal biologisch abbaubare Implantate auf Mg-Basis verwendet wurden, führt zu einer Zellreduktion bei inoperablen und chemoresistenten Tumoren sowie zur Prophylaxe lokaler Rezidive und reduziert gleichzeitig systemische Nebenwirkungen für den Patienten.

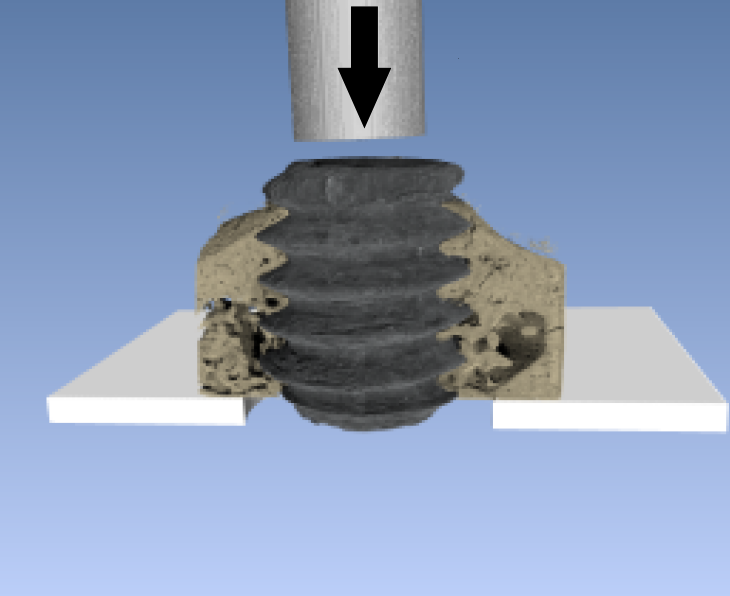

BMBF RÅC - SynchroLoad (2016-2020)

SynchroLoad - Versagen bei abbaubaren metallischen Implantaten

Kooperation im Rahmen des Röntgen-Ångström-Clusters, einem deutsch-schwedischen Forschungsverbund auf dem Gebiet von Materialwissenschaften und Strukturbiologie.

Ziel dieses Projekts war es, zu verstehen wie Abbau und Versagensmechanismen bei abbaubaren Mg Implanten zusammenhängen. In lebenden Systemen beeinflussen sich Korrosionsprozesse des Implantats und (Bio)Chemie des lebenden Gewebes auf eine höchst komplexe Weise. Daher wurde die Schnittstelle von Gewebe und Implantat sehr umfangreich charakterisiert: biomechanisch ebenso wie morphologisch, biologisch und chemisch. Schließlich wurde die Knochenstruktur auch vergleichend untersucht, um herauszufinden, welchen Einfluss verschiedene Implantatmaterialien auf das Gewebe haben.

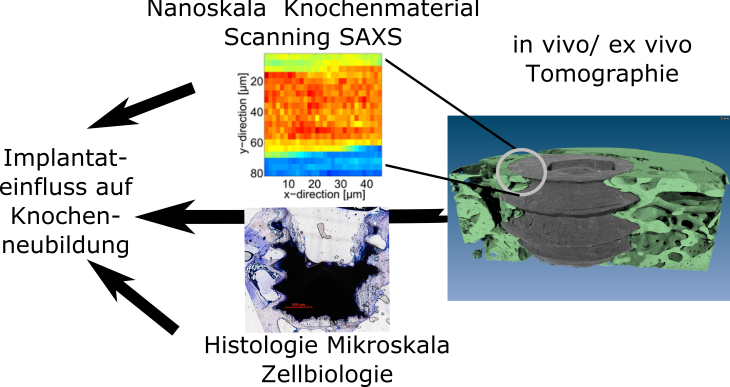

BMBF Verbundprojekt MgBone (2016 -2019)

MgBone - Multimodale Bildgebung zur strukturellen Analyse der Knochenmodellierung induziert durch abbaubare Magnesiumimplantate

Kooperation im Rahmen der Fördermaßnahme: Erforschung kondensierter Materie an Großgeräten. Es kooperieren das Molecular Imaging North Competence Ceter (MOIN CC) in Kiel, das Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) sowie das Department of Prosthodontics der Universität Malmö (MAH)

Ziel des Projekts war es, gemeinsam eine Mess- und Auswerteumgebung und ein Kompetenznetzwerk zu schaffen, mit deren Hilfe die biomechanische, biomedizinische, biochemische und physikalische Tauglichkeit innovativer Implantate evaluiert werden kann.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten des HZG war dabei die Weiterentwicklung von bereits etablierten Synchrotrontechniken im Hinblick auf neue Probenumgebungen. So wurden Designs und Konzepte für eine Push-Out Zelle erarbeitet, die es erlaubt, die mechanische Belastung von Knochen und Implantat in situ mittels Röntgenstreutechniken zu charakterisieren.

Eine weitere Aufgabe von HZG war es, Mg-Implantate im Knochen mit verschiedenen Synchrotontechniken zu untersuchen und anschließend die Ergebnisse zusammenzuführen (multimodale Auswertung). Dabei wurden die Proben zunächst mittels hochauflösender Synchrotron-Tomographie (SRμCT) charakterisiert, um Aufschluss über die Morphologie des Implantats, des Knochens und der Abbauprodukte zu erhalten. Anschließend wurden Untersuchungen mittels hochauflösender Raster-Klein- und Weitwinkelstreuung (SAXS und XRD) durchgeführt, mit dem Ziel, die Knochenultrastruktur an der Implantat-Knochen Grenzfläche zu beurteilen.

Dabei konnte gezeigt werden, dass die Hydroxylapatitkristalle im neu gebildeten Knochen wesentlich ungeordneter sind als in weiter entfernten Bereichen.

Die im Projekt gewonnenen Daten ermöglichen Rückschlüsse auf die Art der Knochenneubildung an der Implantatgrenzfläche und tragen so zur Entwicklung zukünftiger Implantate bei. Ziel ist es, Implantatmaterial speziell im Hinblick auf seine Wechselwirkung mit Knochengewebe zu entwickeln. Dies kann nur gelingen, wenn wir den Einfluss der Knochenheilung auf die Magnesiumkorrosion und umgekehrt verstehen.

Helmholtz Virtuelles Institut MetBioMat (2012 - 2017)

VI MetBioMat - In vivo studies of biodegradable magnesium based implant materials

In Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken in Hamburg, Hannover und Graz sowie weiteren Partnern hat das Helmholtz-Zentrum Geesthacht ein Virtuelles Institut gegründet, dessen Schwerpunkt auf abbaubaren Magnesium-Implantaten lag. Ein Ziel des Forschungsverbundes, der von Geesthacht koordiniert wurde, war es, erste Prototypen von orthopädischen Implantaten zu entwickeln.

Das Virtuelle Institut MetBioMat war eines der Virtuellen Institute der Helmholtz-Gemeinschaft und wurde von Prof. Regine Willumeit-Römer vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht geleitet. Mit der Etablierung neuer Forschungskooperationen leisteten Virtuelle Institute der Helmholtz-Gemeinschaft Aufbau- bzw. Vorbereitungsarbeiten mit einem erkennbaren Mehrwert für größere strategische Forschungsvorhaben der Helmholtz-Gemeinschaft und tun dies immer noch. Über das Projekt hinaus tragen diese Forschungsverbünde zur Stärkung der Hochschulen im deutschen Wissenschaftssystem bei. Ein zusätzliches Anliegen der Fördermaßnahme war die Einbeziehung herausragender internationaler Partnerinstitutionen und die Kooperation mit der Wirtschaft.

EU-MCA ETN MagnIM (2011 - 2015)

EU-MSCA ETN MagnIM [289163] - Maßgeschneiderte, biologisch abbaubare Magnesiumimplantatmaterialien

Kostensenkung und Verbesserung der Lebensqualität ist ein wichtiges Thema in der Gesundheitsversorgung. Dieser Herausforderung kann durch intelligente Biomaterialien und intelligente Implantate begegnet werden, die vom Körper beim Umbau des Gewebes resorbiert werden: Was für Polymermaterialien möglich ist, sollte auch für biologisch abbaubare metallische Materialien realisiert werden. Im Rahmen von MagnIM wurden 12 ESRs aus 9 Ländern ausgebildet, um neue aluminiumfreie Magnesiumimplantatmaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften für knochenbezogene Anwendungen, insbesondere bei Kindern und in der Sportmedizin zu entwickeln.

Das Projekt war so strukturiert, dass es die gesamte Wertschöpfungskette von der Materialentwicklung und -charakterisierung über in-vitro bis hin zu in-vivo-Studien und deren Anwendung abdeckte. Zentraler Punkt war dabei die Optimierung der Materialeigenschaften von aluminiumfreien biologisch abbaubaren Magnesiumlegierungen. Zu diesem Zweck wurde eine neue Klasse von Legierungen entwickelt. Die Verarbeitung der neuen Legierungen wurde optimiert und führte zu Materialien, die zuverlässig in gleichbleibend hoher Qualität hergestellt werden konnten, und somit in der Orthopädie und in der Sportmedizin eingesetzt werden können. Alle Materialien unter verschiedenen Bedingungen (as cast, wärmebehandelt etc.) charakterisiert, um Kenntnisse über das vollständige Eigenschaftsprofil (Mikrostruktur, mechanische Eigenschaften), Korrosion, in-vitro- und in-vivo-Verhalten zu erhalten. Vor allem letzteres wurde benötigt, um ein neues Implantat zur Anwendung zu bringen. Ebenso wichtig war der Aspekt, die Lücke zwischen dem Mg-Abbau in vitro und den in vivo Ergebnissen zu schließen, die sich deutlich voneinander unterschieden. Daher wurde ein umfassendes chemisches Verständnis von Korrosion mit dem Wissen über zelluläre Reaktionen auf die neuen Materialien kombiniert, um ein in-vitro-Testsystem zu schaffen, das eine zuverlässige Vorhersage der in vivo-Eigenschaften des abbaubaren Materials ermöglicht. Zu diesem Zweck wurden die Parameter aus den in-vivo-Experimenten in einem Feedback-Verfahren auf die in-vitro Experimente zurückgespiegelt.